除了以上这些线索之外,本书还有许多支线,比如战事的进程、战况和兵马安排,以陈东为领袖的太学生运动,狂热崇奉道教、撒豆成兵以抗敌的可笑场景,汴梁围城之时的吃人惨况、治安乱象,金国内部的王族派系,后来成为南宋高宗的赵构去向,等等。在作者的妙手之下,经纬交叉,罗网密织。一条条线构成图像,所有图像构成全景,描绘了中国历史黑墨淋漓的一页。在其中,我认为作者写出了最核心的一点,即:北宋君臣怎样同心协力地运转庞大的官僚机器,织成了这张网,就这样把自己困在其中,而后世需要怎样抽丝剥茧去解读其中的历史密码。

《汴京之围》短评二:

作者:文若(来自豆瓣)

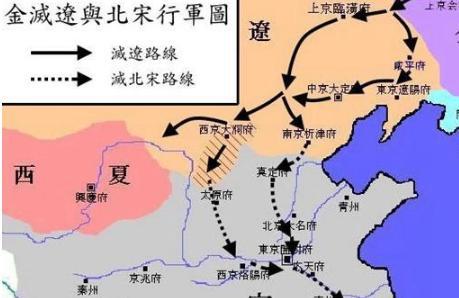

靖康之耻是中国历史上不可遗忘的一段“痛史”中国北方再次沦为异族之手。这个责任宋徽宗赵佶要负全部责任,此人被掳到北方后好吃好喝做囚徒太便宜他了,他那两个儿子也是混账王八蛋,死不足惜的窝囊废。“海上之盟”后宋金外交联合灭辽的同盟两国的关系是什么样的?宋徽宗言而无信,阿骨打贪得无厌,归根结底宋在军事上的极度无能助长了金的野心和胃口。赵佶在取得燕京后一系列的操作断送了中国和他的王朝。受降张觉和结交天祚帝都给了金人进攻的口实,处死张觉又寒了军士们的心。赵佶沉浸在恢复故土的“不世功业”中,阿骨打去世后的完颜家族卸下了道义的包袱,冷静的调集军队,闪击战开始了,十二月一日金军从燕京进军,二十三日赵佶甩锅退位,次年(靖康元年)正月初八,金兵就已攻到开封城下。宋朝武备松弛,河北毫无抵抗之力,这个时间(一个月左右)和安禄山起兵到攻到洛阳的时间差不多。如果赵佶在灭辽之后能够听取马扩的建议加强武备,金兵南侵的速度慢一些的话,事态会不会有不同的发展?

钦宗无奈接过父亲的烂摊子,好在大宋还有李纲。第一次汴京之围钦宗相比于其父并没有好上多少,慑于金人兵锋,主意在和。最终以赔款和割三镇为结束,然而钦宗又和他父亲一样短视,不愿履行合约的他让金人失去了耐心,于是又一次斩首行动、又一次汴京之围,然而这次和谈只有耻辱,汴京也没有李纲。宋廷外交和军事上的双重失败,赵佶赵桓父子的短视与无能惊破了东京梦华。在粘罕一步步的安排下,那一支皇族俘虏浩浩荡荡北上了,汴京繁荣不再,耻辱一千年间仍然铭记。

北宋的灭亡,宋徽宗赵佶毫无疑问是负主要责任:

一、宠信奸臣,耽于享乐,闭塞言路,民怨沸腾。

二、花石纲劳役逼反方腊,东南动荡,北境不宁。

三、没有用人能力第一条已经说了

四、军事无能,对辽战争一直判断失误,对金判断也是。

五、毫无外交能力,敌弱则自大,敌强则一味忍让。

六、金人来侵只想撂挑子逃跑,毫无责任感,且宋之西京、南京不去却一路跑至扬州,懦夫之至。