当年郭石林制作国宝《四海欢腾》时在原料上画稿。

“量料取材,因材施艺”,每一位玉雕大师在学徒时都会听师傅讲起这8个字。这也是玉雕工艺最传统、最核心的原则。当年制作国宝的二号料,老艺人王树森主张做睡狮,高祥坚持认为这块料最适合做花薰。最终花薰的方案被采纳。“像什么,做什么,这是大家都认同的。”已经91岁高龄的高祥说。

玉器行里的人常说,“神仙难断寸玉”。在玉雕大师的眼中,每一块玉都是有性格的,玉的大小、颜色、形状、质感、光泽都是玉雕作品的重要艺术元素。在反复把玩、思考之后,设计师会先在纸上画稿,然后用毛笔将设计图案勾画在玉料上,称为“画活儿”。翻开玉雕大师们的作品集,每一幅画稿都细致入微,一道道衣纹、一根根发丝清晰可见。

勾画完毕的玉料,就可以拿给技师琢制了。玉的质地坚硬,抗压程度超过钢铁,硬度仅次于钻石,琢制玉器费时费力,因此琢玉也被叫做“攻玉”。传统的工艺是在玉料上加水和金刚砂,打磨凿擦,精雕细刻。现在有了电动设备和钻石粉工具,琢玉的进程已大大加快。虽然有了现代化的工具,但琢玉最忌浮躁,如素活中的活链、花卉中的一枝一叶都需要琢玉之人平心静气、全神贯注,稍不留意就会前功尽弃。再高明的技师也有失手的时候,可是在玉器车间却见不到一件废弃的作品。这是为什么呢?原来,琢制过程中出现的损伤,经过设计师的修改可以巧妙地遮掩,甚至将错就错,制作出与原作大相径庭的作品。张志平师承“京城四怪”之一的玉雕大师潘秉衡,他最佩服的就是老师化腐朽为神奇的能力。一次,张志平在琢制一只玛瑙雄狮,眼看大功告成,不想因为玉料上的裂纹,狮子的头掉了下来。就在张志平惊慌失措的时候,老师不慌不忙地给出了解决办法。在低的地方再做一个头,狮子的一只耳朵贴着地面,作品起名《地听》,与昂首威武的雄狮相比神韵上更胜一筹。

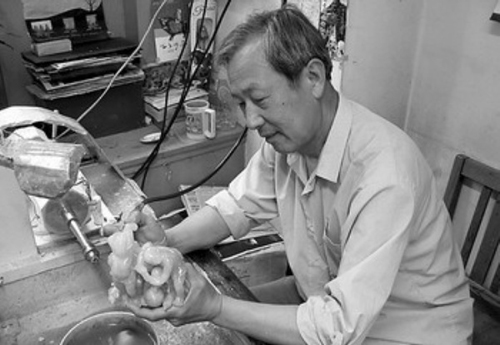

张志平正在制作玉雕作品《汗水浇开冠军花》。于泳摄

标签: 国学文化 传统文化 中国传统文化 传统文化资料 传统文化故事