众所周知,“坟”的正体字由土和贲构成,异体字由土和文构成。根据《辞海》,它有多种含义:墓,土之高者,水涯,大,顺貌,土松而起貌,书籍的一种。因此,《尚书序》将《三坟》的坟字解释为大,颇为勉强。在笔者看来,《三坟》里的“坟”字,其实是指当时的图书载体和文字载体是用土制成的,它可能是一种类似两河流域的泥版,也可能是陶版(包括陶制器皿)。从广义的角度来说,土也包括石头,因此《三坟》之书,也可能采用石板载体。

事实上,人类很早就在泥土上和石头上作画写字了,例如,直接在泥地上刻画(中国文字的发明,就曾受到鸟兽足迹的启发),在洞穴上和岩石上作画,在卵石上写字(这种有字的石头,被称为会说话的石头),而古希腊人所说的象形文字的本意是指埃及人刻在石头上的圣字,摩西在西奈山从上帝那里获得的《十戒》,也是刻写在石板上的。从这个角度来说,中国汉字的坟,也可以解释为有文字的泥版。 “典”字的含义有:常规,法典,典章,主其事也,质物(典当),姓(太昊娶少典氏),典籍(原特指五帝之书,我们今天知道其内容的只有尧典和舜典)。

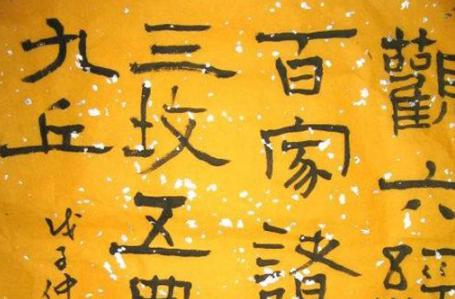

那么,这种被称为“典”的书,到底是一种什么模样呢?这就要从典字的象形来追溯了。在汉字里,典、共、供、具、兵、其、六等字,以及冀、黄、翼和异的原形正体字,都有一种共同的符号,即一横下面加两个支撑状的点,这种符号的象形含义乃是一个陈列架或陈列物品的有腿的桌几;当然,这不是普通的桌几,而是用于陈列重要物品的器具,通常都用于重大仪式或宗教巫术仪式上。

因此,“典”的原义是指一种陈列或安置在桌几上的具有重要意义的文书,它的作用相当于公告牌、公约板、神谕碑、法规文书和行为规范告示。它可能是从契约演化来的,即把小巧的便于收藏的契约大型化、公开化、庄严化,其材质可以是木板、竹板、石板,也可能是皮革、丝帛(附着在硬质材料上)。典这种文书的发明者,应当就是少典氏部落。典的进一步演化就是册,史载殷先人“有典有册”,册就是后来的竹简或木简,它们是由典的不断小型化、轻便化、折叠化、卷曲化而形成的。

晚明时期是个怎么样的社会?经济繁荣为何会让“工人日巧一日”?

任何一种新生事物的到来,必然要经过与旧事物的缠斗才能够形成正常的新秩序。可惜的是,弘治皇帝之后的正德、嘉靖、万历等基本上属于

“索”字的含义有:大绳,绞,法,独,尽,搜求,牵引,愿欲,须要,涕流貌。但是,索作为一种文书或信息载体,应当是指结绳纪事符号体系,或许还包括以丝帛或其它编织物为载体的文书(在丝帛上写字绘画,或者编织出能够传递信息的图案符号)。事实上,中国人最先发明了养蚕和丝帛,因此也就有条件用丝帛作为信息载体;类似的例子是,由于中国制造出了又细又长又轻又结实的绳子,以及又轻又薄又结实的丝绸和纸,因此中国人才能率先发明风筝。从这个角度来说,八卦原名八索,也就顺理成章了。