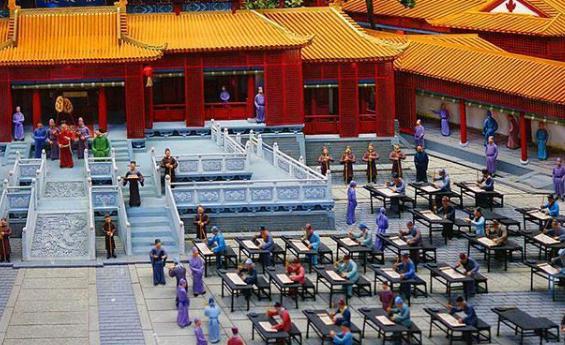

清代前中期是科举制度的鼎盛时期,读书人要想赢得功名,将平生所学货于帝王家,就必须一步一个脚印在童试、乡试、会试、殿试中过关斩将,方能立足于朝堂。之前关于乡试、会试、殿试的内容介绍过许多,有兴趣的读者可以翻阅历史记录。本文将着重介绍一下的清代的童试。

何为童试?

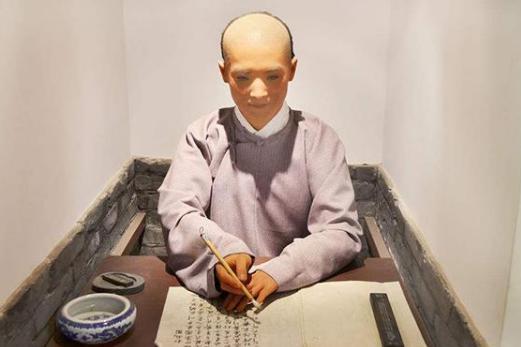

童试不能从字面意思去理解,并非是读书人童年时期的考试。童试在民间称为考秀才,也是读书人科举之路上的第一次考试。凡未曾入学、身无功名的读书人,不论年龄大小,统称为“童生”。

童生应试有一个基本原则,必须是以州县为单位,非本州县的童生不得报考本州县的童试。且对童生的应试资格有着严格的规定,只有本身无刑伤过犯,又非贱籍,且不是优倡皂隶之子孙,方能在州县衙门登记报考。

顺治二年规定:“童生有籍贯冒假者,尽行褫夺。如祖、父籍在二十年以上,坟墓、田宅俱有确据,方准应试”。此后,历经康熙、雍正、乾隆几代帝王,又对童生应试有了更加完善的规定。至此,确立童生应试的五项基本原则,即出身清白、本籍报考、无匿丧之举、无枪替之弊、廪生保结。下面具体来讲。

一、童生应试出身要清白

身家清白是一个很严肃的问题,可以理解为政治审查。这指的是童生的父祖三代都不能有污点,童生本人也无刑犯过错,其祖上三代亦不能是贱民贱役。

古代社会民分四等,即士、农、工、商。士的地位最高,因此清政府认为“士为读圣贤之书,为乡人法则也”。因此雍正帝提出,童生“必敦品励学,谨言慎行,能为人表率,方可选取入学。”清初时期,由于社会风气不正,很多生员出身者,不顾名节,或出入官署,包揽词讼;或武断乡曲,欺压平民;或违抗钱粮,蔑视国法,影响极为恶劣。

因此,清初统治者尤其重视生员的道德品质,对应试的童生进行了严格的试前筛选。至道光四年(1824年),针对有意抗粮纳租的行为,清政府特别规定:“嗣后凡有拖欠粮租,在官告追未结者,本人及子孙不准应试。每届考试之年,责成地方官衙门仔细查核,粮租完清后,方可照准赴考。”

从实际的执行情况来看,虽然清政府对应试者的品德要求很高,但在报名应试的过程中,各省官员能够真正掌握的还是童生有无过犯这一条。

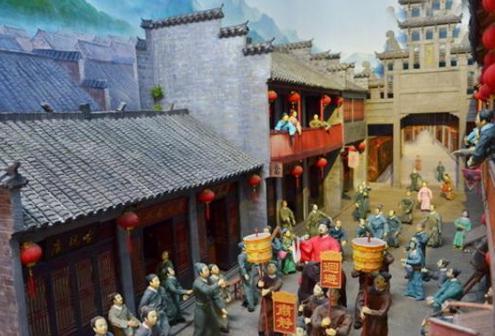

所谓的贱籍,指的是乐户、丐户,以及锣夫、吹手、剃头夫、修脚夫、喜娘、轿夫之类的,还有是在衙门当差的,如粮差、衙役等,他们的子孙均不得应试。之所以有这样的规定,是因为封建时代例有封赠之例。比如清代时一品大员可以封赠三代,二三品可封赠二代。假如被封赠的祖、父为贱民,那么就会被认为是玷污朝廷科名。