李鸿章攻击左宗棠主张出兵新疆,乃是为个人名声,“不顾国家安危”。左宗棠则称:臣本一介书生,承朝廷特殊恩典,破格拨用。且今年已六十有五,正苦日暮途长,又何必贪图天大功过?然而,伊犁既为沙俄所占,阿古柏又大举进攻,如有不主动出击,大局不堪设想。形势所迫,岂容臣有个人之想?

海防塞防之争持续了半年之久。最后,军机大臣文祥采纳了左宗棠的意见,认为收复新疆、南辖回部,北抚蒙古,以备英俄,才是安边的“久远之计”。

于是,左宗棠临危受命,历尽艰辛,克服重重困难,经过数年的时间,最终收复新疆。

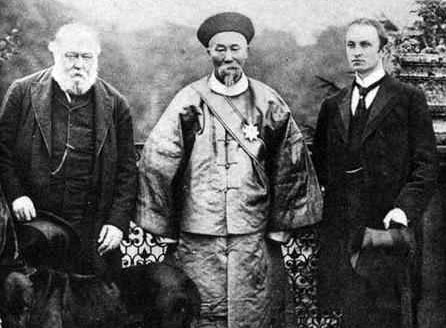

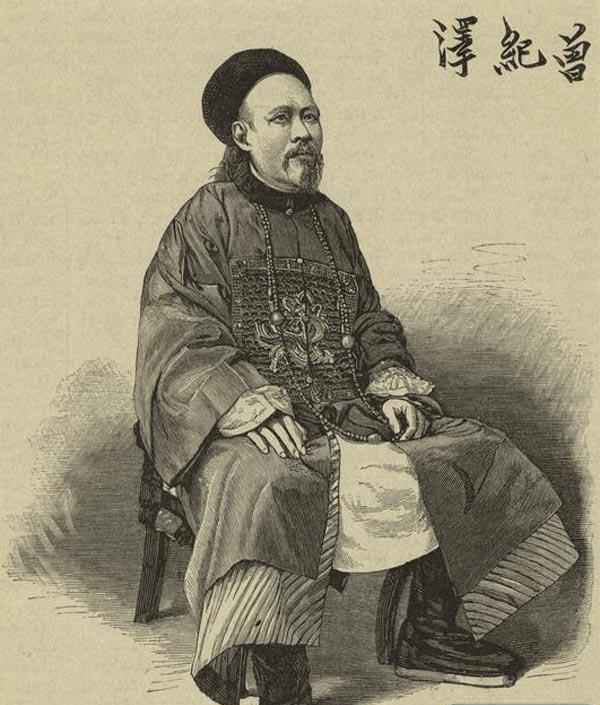

在崇厚出使沙俄谈判、收复伊犁失败后,年近七旬的左宗棠再赴新疆统筹军务,他不顾衰病日臻,还把备装遗体的“舆梓发肃州”,以表示会以自己的生命为代价,誓死收复伊犁。后经曾纪泽谈判,终获成功。

海防塞防各有各有道理,各有各的难处,但从当时的客观条件和日后的历史走向来看,如果当时清廷采取了李鸿章的最初主张,日后之中国,乃绝非今日之中国。

另一方面,李鸿章所积极支持的海防工程,也在甲午战争中一败涂地,在日军的进攻之下毫无还手之手,堪称清朝最大的“豆腐渣工程”。

三国时代淡泊名利的乱世高人卢植

版权声明:部分文章来源网络,转载时请以链接形式注明文章出处。