大清历史上,曾经有过一次决定后世世界格局的争论,这场争论持续了半年之久,对中国的格局起到了决定性的影响。

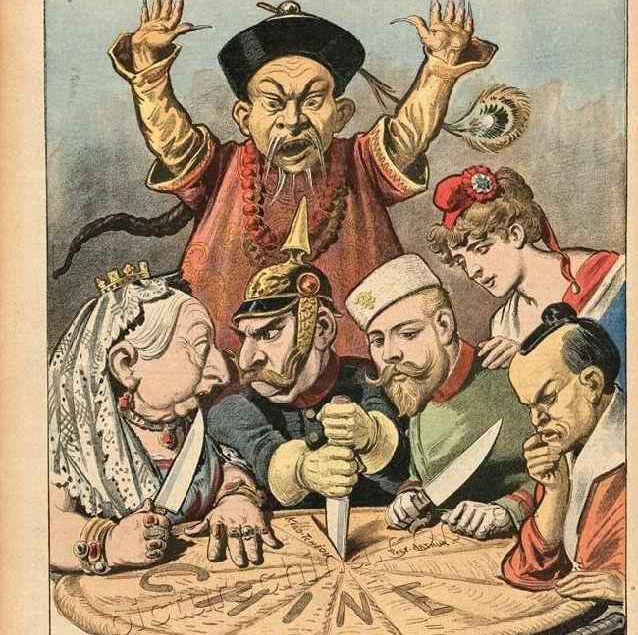

晚清时期,国家积贫积弱,边疆危机空前激化。在这其中,尤以沙俄和英国插手的新疆、明治维新后迅速崛起的日本为严重。

同治四年(1865年),浩罕国军官阿古柏入侵新疆,此后得到英国的全力支持,沙俄也乘机出兵侵占伊犁地区。

同治十年,日本以琉球船只被台湾高山族人杀害为借口,出兵台湾,虽未成功,但引起李鸿章等人的高度警惕。李鸿章力主加强海防,大量投入资金,经营台湾,以捍卫东南沿海安全。

海防紧张,新疆塞防又告紧急。在此过程中,因为经费困难,清廷左右为难。

对此,直隶总督李鸿章明确提出,两者万难兼顾,唯有舍塞防,全力经营海防才对。在他同治十三年十一月初四日的奏折中,提出“暂弃新疆,划界自守,将塞防经费挪作海防之用”。在他看来,新疆即使无战争,每年花费兵饷亦有300余万两,“新疆不复,于肢体之元气无作;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”

光绪元年二月,李鸿章再次提出,新疆北邻俄罗斯,西接土耳其等诸国,南靠英属印度,这些国家日见强大,即使勉强收复新疆,将来也断难久守。不如命在新疆的清军各守现在边界,把节省下来的军费全部挪作海防之用。

细数道教中改变历史的优秀人才,值得后人敬仰

针对李鸿章的意见,左宗棠于光绪三月十五日,提出了一份长篇奏折,表达了自己的观点。他认为,西北自古乃中华重地,当年乾隆开疆2万里,耗费巨大,朝廷上下都有怀疑,但乾隆不为众议所惑,终将新疆纳入版图。当前局势,欲拒俄人,必先平回部;欲收伊犁,必先克乌鲁木齐。重新疆可保蒙古,保蒙古可保京师。若新疆不稳,则蒙古不安,陕甘山西有虑,京师也无法高枕无忧。总之,“东则海防,西则塞防,二者并重”,不可偏废,只是要相机缓急。而且,目前形势,在沿海开战暂无可能,收复新疆却刻不容缓。海防经费本多,塞防经费本少,“是停兵节饷于海防未必有益,于边塞大有所妨。”