如果了解战国时代的历史,就肯定会听说过中山国这个国家;而实际上,中山国在春秋战国史上还算是比较有名的一个国家。

中山国在历史上三灭两复,都是被三晋所灭;第一次被为分崩的晋国所灭;第二次被魏国所灭;第三次被赵国所灭。

另外一个就是,中山国和战国时候的乐家关系很紧密。

该文简略叙述一下中山国的来龙去脉。

一、 中山国的远古渊源

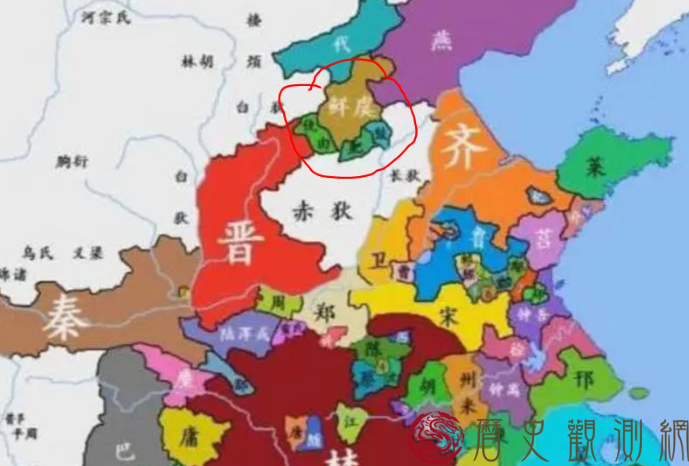

中山国的前身是北方狄鲜虞部落,为白狄,最早时在陕北绥德一带,逐渐转移到太行山区。

鲜虞得名出自鲜虞水,鲜虞水即今源出五台山西南流注滹沱河的清水河,这一带是鲜虞最早的发祥地。鲜虞的名称最早出现在《国语》一书中。书上记载,周幽王八年(公元前774年)太史伯答郑桓公问话时谈到,成周雒阳四周有16个姬姓封国,6个异姓诸侯国,还有“非王之支子母弟甥舅”的南蛮、东夷及西北的戎、狄国家或部落集团,其中就有鲜虞。

二、 春秋时的中山和中山第一次灭国

春秋时期的鲜虞部落联盟,由鲜虞、肥、鼓、仇等几个部落组成,逐渐开始扩张势力。最初实力薄弱,受到邢国的抗击。史籍中多次记载邢国打败戎狄的记载,有效地捍卫了西周的疆域和中原诸国。春秋初期,邢国衰弱,后来齐桓公联合宋、曹、邢、卫中原诸国的兵力挫败鲜虞。

春秋中后期,鲜虞的主要敌人是晋国,晋国采取了先吃掉鼓、肥、仇由等鲜虞属国,最后消灭鲜虞的战略。公元前530年-527年,晋国灭掉了肥国,鼓国。

公元前507年秋,鲜虞出兵晋国平中,大败晋军,俘虏晋国勇士观虎,报了晋灭肥、鼓,占领中人城的一箭之仇。

公元前506年,鲜虞人在有险可守的中人城(今河北唐县西北粟山)建国。因中人城城中有山,故曰“中山”,这便是初期的中山国,中山之名始见于史书。公元前505年、504年,晋国两次进攻鲜虞中山,报“获观虎”之仇。此后对鲜虞中山国,史书中兼称“鲜虞”、“中山”。

前491年,晋大夫荀寅因晋内乱逃奔鲜虞中山,荀寅原是中山的死敌,但此时中山为了削弱晋国,将荀寅接纳到新占领的晋国属地柏人(今河北隆尧县西)。为报复中山国,公元前489年春,晋大夫赵鞅“帅师伐鲜虞”,击败中山,这次进攻对鲜虞中山国的打击极为沉重,以至此后20余年间史籍对中山国没有只字记载。

随后,晋国智伯(名荀瑶)用计灭掉了中山属国仇国。

正在此时,三家分晋;中山获得一点喘息机会。

三、 中山复国和第二次灭国

韩、赵、魏三家分晋后。中山国在这个动荡的年代,开始了复兴。

前414年,中山武公率领他的部落离开山区,在顾(今河北定州市)建立了新都。武公仿效华夏诸国的礼制,建立起中山国的政治军事制度,对国家进行了初步治理。

武公不久即去世,桓公即位,桓公不断骚扰赵国地带,赵国寻得魏国支持(当时三晋关系还很不错)魏文侯派遣乐羊、吴起统帅军队,经过三年苦战,于前407年占领了中山国,魏文侯派太子继位中山君,后来击被立为魏国国君,就是魏武侯。乐羊家族就永久留在中山灵寿地带。

在这个过程中,有个乐羊食子的典故;有一些分析是乐羊和中山桓公有内部的相互妥协,乐羊放过了中山桓公,中山桓公放过了乐羊的儿子。

四、 中山再次复国和最终灭亡

20年后,中山桓公再次在灵寿复国。

复兴后的中山国在赵国东北部,把赵国南北两部分领土分割开来,因此成为赵国的心腹之患。

赵国在公元前377年、376年曾两次进攻中山国,都遭到中山的抵抗没有成功。此后,中山国开始修筑长城。《史记赵世家》记载:“赵成侯六年(公元前369年),中山筑长城。”

公元前323年,魏将公孙衍发起五国相王,中山王厝乘机称王。公元前314年,中山王厝乘燕国动乱期间派相邦司马赒率国中之兵伐燕,攻破数十城,克敌大邦(燕下都),扩地数百里,掠夺大量财富,司马赒因功被封为“仲父”,赐予“死罪三世无不赦”的特权。然而中山国的辉煌并没有持续多久,燕昭王即位后,陆续收复了部分被中山国占领的城池。

赵国自赵武灵王推行胡服骑射之后国力大增,开始了征伐中山的战争,在赵武灵王的强势压迫下,中山王被迫割四邑与赵国求和。

公元前301年,赵军再次进攻中山,攻破中山国都城灵寿,中山王(逃亡齐国,赵人立中山王尚为傀儡。

公元前296年,赵国废黜中山王尚,将其迁徙到肤施,中山国自春秋末期立国,经过200余年时间,宣告最终灭亡。