陈规的城池防御战法,在实战中得到了出色的检验。绍兴十年(1140年)的顺昌之战就是典型,在刘锜和陈规指挥下,八字军依托顺昌城墙不断寻找金军弱点出城加以打击,形势不利时则返回城内让敌人无机可乘。此战中,完颜宗弼的十万金军虽然优势极大,却面对两万八字军无可奈何,精锐部队被打得落花流水。

南宋卓越的守城战绩与明朝后期拙劣战绩的鲜明对比

宋孝宗乾道八年(1172年),陈规的《守城录》被朝廷向全国推广,“颁为天下为诸守将法”,这是距离陈规去世已经有30年了。

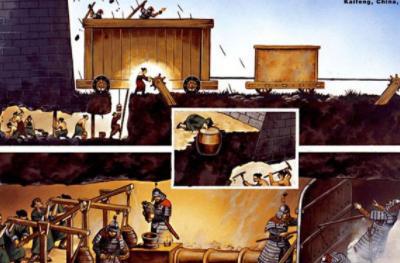

从南宋建国以来,就形成了一股“筑城风潮”,以弥补北宋时期的弱点。陈规的《守城录》更是成为南宋中后期的城池防御的重要指导思路。不过,陈规关于废除瓮城、敌楼和吊桥的建议,由于太过激进,多数情况下并没有在南宋各地完全执行。尽管如此,陈规所发明的各种城防武器,以及积极防御的思想,却被大量推广和效仿。

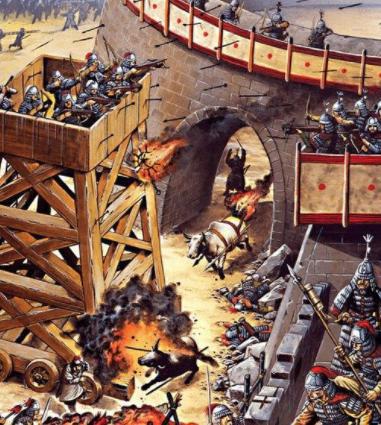

陈规的积极防御思想,非常强调依托城池防御主动出击,并不是站在城墙上死守。在后来的一系列战争中,例如魏胜在海州,孟宗政在枣阳,孟珙在黄州,杜杲在安丰和庐州,王坚在钓鱼城,贾似道在鄂州等战,都体现了这种力争主动权、内外相应、机动灵活的守城方式。

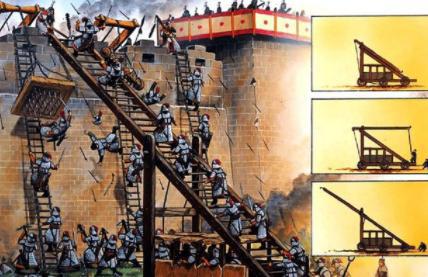

南宋的防御战法效果好不好,我们对比明朝就能得出结论。明朝后期经常可以看到各种拙劣的守城战法,明军通常是死守城墙,甚至堵死城门,守军不许出门,援军也不许进门,例如袁崇焕参与的北京保卫战,对李自成的开封守城战。

在这种消极防御思想下,明军即使出城发起反击,也夺不到战役主动权。经常是一旦作战不利,出击部队就会进退无路,甚至逃到吊桥边上、鹿角或壕沟边上挤为一团,最终被攻方追兵歼灭。所以,陈规才会说“吊桥、鹿角等物,用于城防百害而无一利”。

然而,明朝在过了几百年后,战术思想还不如南宋进步,甚至更加退化。我们可以从现存的西安城墙就看出来,西安城墙不仅具备陈规所说的“费而无用”的瓮城,而且城墙四角依然是方方正正的直角。陈规就曾以汴京保卫战为例,指出城墙拐弯为直角的漏洞:当时金兵在城墙拐弯处部署大量投石机,以与城墙平行的角度投石轰击,这样多数砲石不会越过城墙,而是大量落在城墙上,令“城上宋军无可躲避”。因此,陈规设计将城墙拐弯处改为圆角,这样就可以让敌军无机可乘。

然而,南宋大量宝贵战争经验,似乎并没有在后世得到传承。尽管陈规的《守城录》在明朝被刻印和传播过,但无论是明朝的文官还是武将,都没有真正认真去学习过。