夷陵之战,又称猇亭之战,清代时避讳改称彝陵之战[3],是三国时期蜀汉君主刘备进攻孙吴之战役,三国“三大战役”的最后一场。221年七月,即刘备称帝三个月后,以替关羽报仇为由,挥兵东征,气势强劲。东吴国君孙权立即以陆逊率军应战,陆逊以逸待劳,挡住蜀军攻势,更在222年八月夷陵一带以火攻打败蜀军。

东汉建安二十四年(220年),孙权趁关羽北伐樊城,袭取荆州,擒杀关羽。汉章武元年(221年)秋,七月,刘备为夺回荆州,以为关羽报仇为由,亲率大军攻吴。孙权遣使求和不成,就向曹魏称臣,表示愿意修好,以避免两面作战,并任命陆逊为大都督率军应战。

以逸待劳

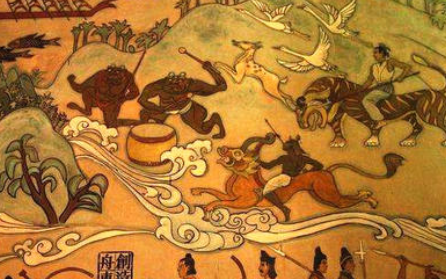

蜀汉军初期因亟欲帮关羽报仇,因此士气极高,屡战屡胜,夺下巫县、秭归。章武二年二月,陆逊以蜀军势盛、求胜心切、乘高守险,决定先让一步,再相机决战,令吴军退至夷陵(今湖北宜昌北)、猇亭(今湖北宜昌东南)一带,据守有利地形。刘备大军相继推进至夷陵、夷道(今湖北宜都),连营数百里,并得当地土着部族的支援,声势浩大。蜀军频繁挑战,但陆逊坚守夷陵不出,孙桓也死守夷道。两军相持达半年之久,蜀军疲惫、斗志松懈,于是在六月派大将吴班在平地立营以引诱吴军决战,但陆逊没有中计,刘备知道此计行不通,乃从山谷中引出八千伏兵,陆逊此时才开始反击。

诸葛亮除了北伐外,他往南打过哪些战役?

诸葛亮南征诸葛亮南征,又称南中平定战,是建兴三年蜀汉丞相诸葛亮对南中发动平定南中的战争。当时朱褒、雍闿、高定等人叛变,南中豪强孟获亦有参与,最后诸葛亮亲率大军南下,平定南中。背景在蜀汉的南部,即今云南、贵州和四川的南部,当时称为“南中”,散居着许多少数民族,总称为“西南夷”。他们大部分处于奴隶社会阶...

火烧连营

闰六月,陆逊在大举进攻之前,先攻汉军一营,结果失利。诸将皆说这是浪费兵力,陆逊却说:“吾已晓破之之术。”陆逊发现了刘备军的营寨都是由木栅栏组成,陆逊决定使用火攻。吴军放火,并封锁江面,扼守夷陵道,全线出击,水陆并进,打了刘备一个措手不及。吴军克营40余座,汉军“舟船、器械,水、步军资,一时略尽,尸骸塞江而下”。冯习、张南、沙摩柯被吴军斩杀,杜路、刘宁向吴军请降,傅肜、程畿战死,黄权因退路被断,就率众投降魏国。

而刘备狼狈逃至白帝城(今重庆奉节东),到了益州东部永安(今奉节县)一病不起而不再西行。徐盛、潘璋、宋谦等各竞表言“备必可禽,乞复攻之。”陆逊与朱然、骆统则上言曰:“曹丕大合士众,外托助国讨备,内实有奸心,谨决计辄还。”孙权虽然获胜,但是畏惧刘备驻扎在边境,更怕曹魏从后突袭,遣使议和,因长期征战和兵败而心力交瘁的刘备同意停战。

影响

此战,吴军后退诱敌,以逸待劳,击其疲惫,创造由守转攻的成功战例。东吴守住了荆州,而蜀汉受到重创,元气大伤。222年秋,曹丕开始攻吴。章武三年(223年)二月,刘备召唤在成都的诸葛亮到永安。三月,刘备病势加重,向丞相诸葛亮交代后事,托付蜀汉军政大权,四月,刘备在永安宫(今奉节师范学校内)逝世,后诸葛亮遣使与东吴恢复同盟,共同对抗曹魏。

经此一役,双方实力都受到影响,蜀吴消除矛盾重修于好,自此再无大战。两国共同抗魏,同时往北与曹魏对峙。到晋朝统一之前三国领土再无重大改变,因此夷陵之战被认为是前后三国之分界。宋末、元初史学家胡三省称:“曹公不追关羽,陆逊不再攻刘备,其所见固同也。以智遇智,三国所以鼎立欤!”

北周皇帝为何要攻打北齐?最后战果如何?

南北朝时,北齐出了一个昏庸的皇帝,名叫高纬。高纬亡国的直接原因不是兵力不强,战马不壮,将帅不勇,而是因为一次失败的战前演讲。彼时,北周皇帝就打着替天行道的名义,亲自率领大军,向北齐发动了大规模的进攻。大敌当前,为了鼓舞士气,北齐名将斛律光建议高纬到军营里作一次演讲。为了确保演讲成功,斛律光提前写好了...