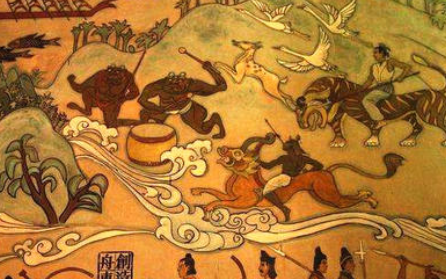

《六韬发启》中有这样一个故事,雄鹰恶鹞之类的凶禽准备向猎物发起攻击,先收缩翅膀盘旋低飞;凶猛的野兽准备捕食时,先抿着耳朵把身子贴俯在地上不动;聪明的人准备进行大的动作,常常表现出一副愚笨无为的样子。孙膑指挥的马陵之战就是很好地体现了“能而示之不能”的战术思想。还有一个这们的故事:春秋战国时期,吴国名将伍子胥的朋友要离,个子又瘦又小,却是个无敌的击剑高手。他在和别人比剑时,总是先取守势,待对方发起攻击时,眼看那剑锋快挨着他的身子时,才轻轻一跃,非常灵巧的避开敌人的剑锋,然后突然进攻,刺中对手(现在看来就是叫防守反击)。伍子胥向他请教取胜的诀窍,要离说:“我临敌先示之发不能,以骄其志;我再示之发可乘之利,以贪其心。待其急切出击而空其守,我则乘虚而突然进攻。”从击剑到用兵,有条共同的道理;想要战胜别人,必得先示之以不能胜人,使人心骄志懈而自己则积极准备,伺机乘隙而攻之。

库里科沃战役的详细经过?最后结果如何

一代强人季米特里.伊凡诺维奇与1359年继承莫斯科大公,这一年他只有10岁。而年幼的他立下大志,一定要让俄罗斯摆脱蒙古人的统治,使自

一般来说,两军对垒,好汉都是想逞英豪,能而示之不能,常在造成敌人轻视自己的同时,也会使自己队伍里的人看不起。为将者如果只是图一时虚荣,便很难成此大谋(就像我们土地革命战争时期、抗日战争和解放战争初期时一样假作溃败引敌人上钩,再集中优势兵力歼之一样)。

三、直捣黄龙,攻其必救

当时,魏国攻打韩国之时,精锐主力都是韩国打仗,而魏国本身内部空虚。孙膑不直接去解韩国之围,而是率兵攻打内部空虚的魏国,这实在是高明之举。因为不去救韩国而去攻打魏国,是以强击弱,容易取胜。等到魏军疲劳、力量削弱,再去设伏聚歼。但是,击虚并不是进攻无关紧要的地方,而是攻击既虚弱而又是要害的地方,直捣大梁突袭魏国国都,那是因为只有大梁才是魏国最紧要的地方,魏军不得不回救。在进攻战中,如果主动进攻敌军的主力,形式上固然是主动的,但把选择战场的主动权交给对方,其结果,不是碰到了钉子,就是陷入圈套之中。如果采取攻其必救的策略,让敌人主动来寻我决战,表面是被动了,但选择战场的权力就操在自己的手中了。齐魏马陵之战,孙膑灵活的运用了“批亢捣虚”、“攻其必救”的谋略,从而创造了辉煌战例。自此,这种避实击虚、敌进我进的“攻其必救”的打法就成了历代军事家转换战场局势的常用之策。

“攻其必救”。运用之妙就在于掌握好一个“必”字,处理“攻”与“救”的矛盾关系,特别是在具体战役战斗指挥上,作战目的和用兵手段常常既有联系又有区别,指挥员尤其是要胸怀全局,随机应变。